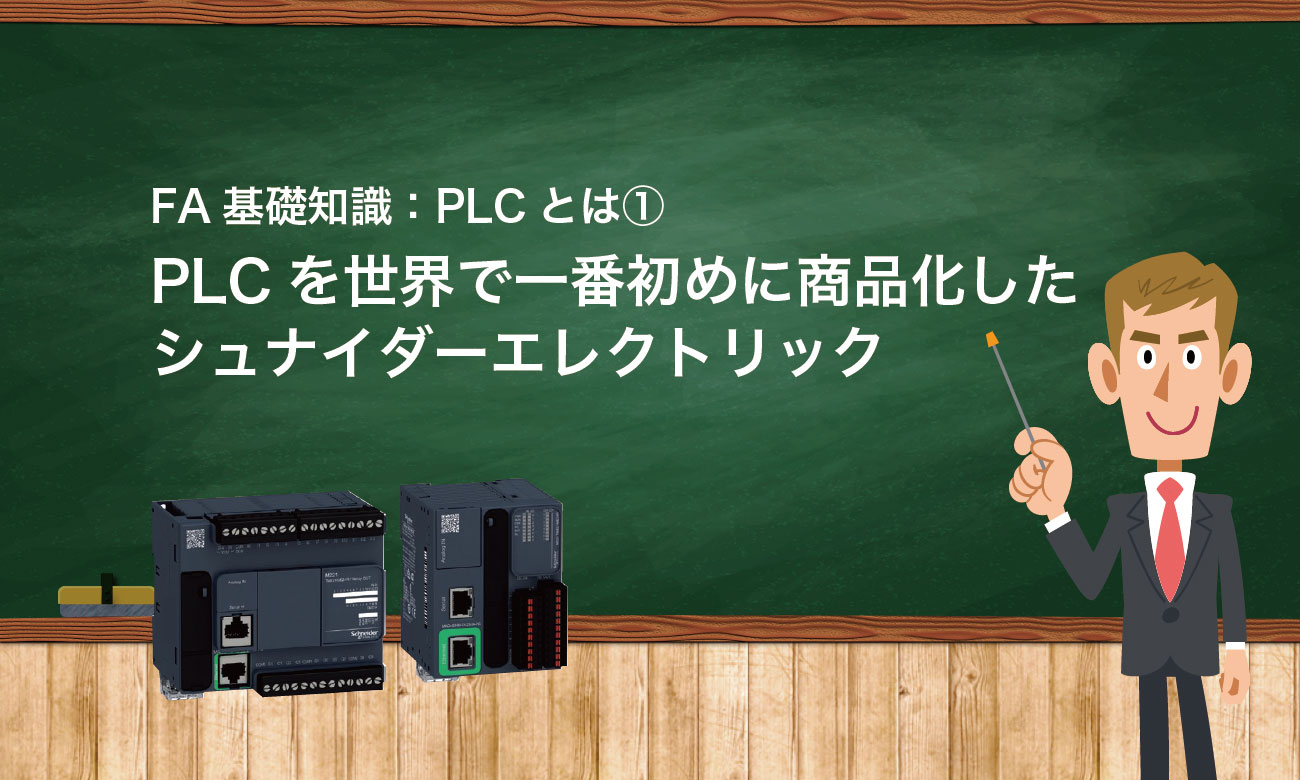

PLCとは① - PLCを世界で一番初めに商品化したシュナイダーエレクトリック

PLCとはプログラマブル・ロジック・コントローラの略です。

元々は、PC(プログラマブル・コントローラ)と呼んでいましたが、PC(パーソナルコンピュータ)の登場と普及で、混合を避けるために、PLCと呼称するようになりました(一部の製品やソフトウェアでは、現在もPLC=PCと表現しています)。

PLCは、リレー回路の代替として開発され、工場などの自動機械の制御の他、エレベーター・遊園地のアトラクションなどの機械装置にも搭載されています。

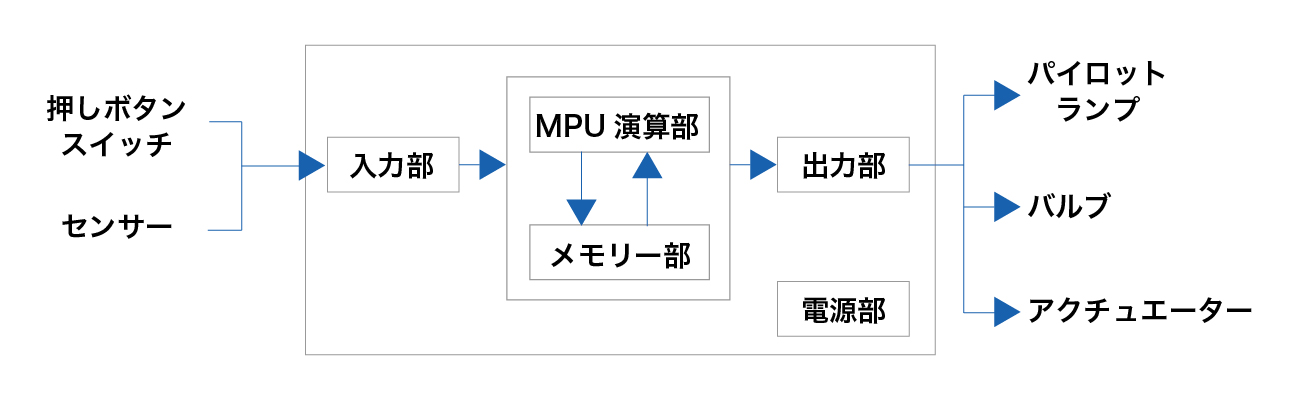

PLCの仕組みは、スイッチ、センサ等の入力機器のON/OFF等に応じて、あらかじめ決められたプログラムに従い、出力機器をON/OFF制御します(モータを回したり、ランプを点灯させたり)。

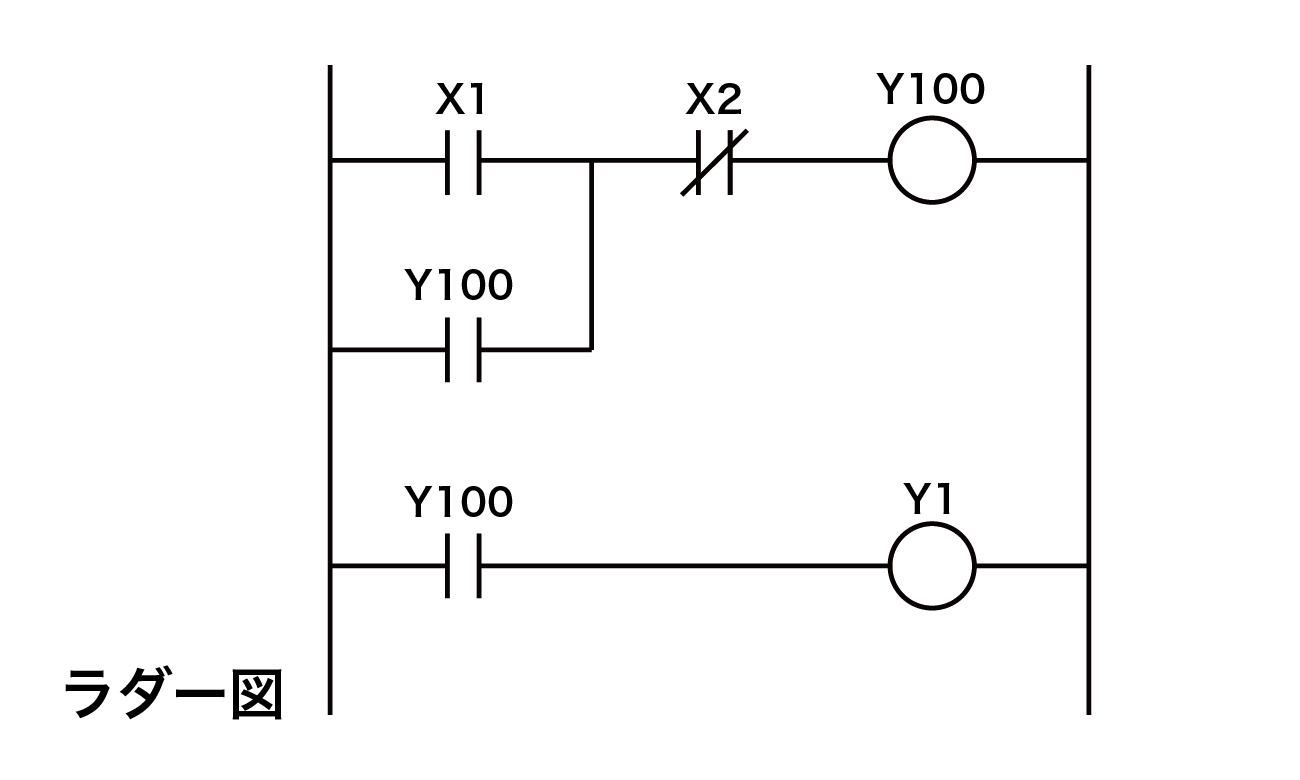

PLCは制御を行うためのプログラムを持ち、国内ではラダー形式で作られることが多いです。

シュナイダーエレクトリックは世界で一番初めにPLCを商品化したメーカー

PLCは、ゼネラルモーターズ(アメリカ)の要求で、1969年にModicon(現シュナイダーエレクトリック)が最初に商品化しました。世界初のプログラマブル表示器が、 Pro-faceから登場したのが1989年なので、それより20年前です。つまり、シュナイダーエレクトリックは2つのFA機器を、世界で初めて商品化しています。それ以降、PLCとHMIはFAシステムの中核 として重要な制御機器に大きく成長しています。

PLCの種類

PLCは構造上、大きく「パッケージタイプ」と「ビルディングブロックタイプ」に大別されます。いずれも、下記の5つの部分で構成されており、どれか一つでも欠けるとPLCとして機能しません

- 入力部

- MPU演算部(CPU)

- メモリー部

- 出力部部

- 電源部

パッケージタイプ(コンパクトタイプ)

入力部、CPU演算部・メモリー部、電源部、出力部が一体となっているタイプです。 一般的にビルディングブロックタイプと比べて安価です。

ビルドタイプ

入力部、CPU演算部/メモリー部、出力部、電源部が独立したユニットになっており、組み合わせて使用します。ユーザー自身で各ユニットを選択するので、仕様に応じたPLCになる一方、選択には、それなりの知識が必要です。このタイプは、複雑なプログラムや大型/拡張が予想されている装置などで多く使われています。

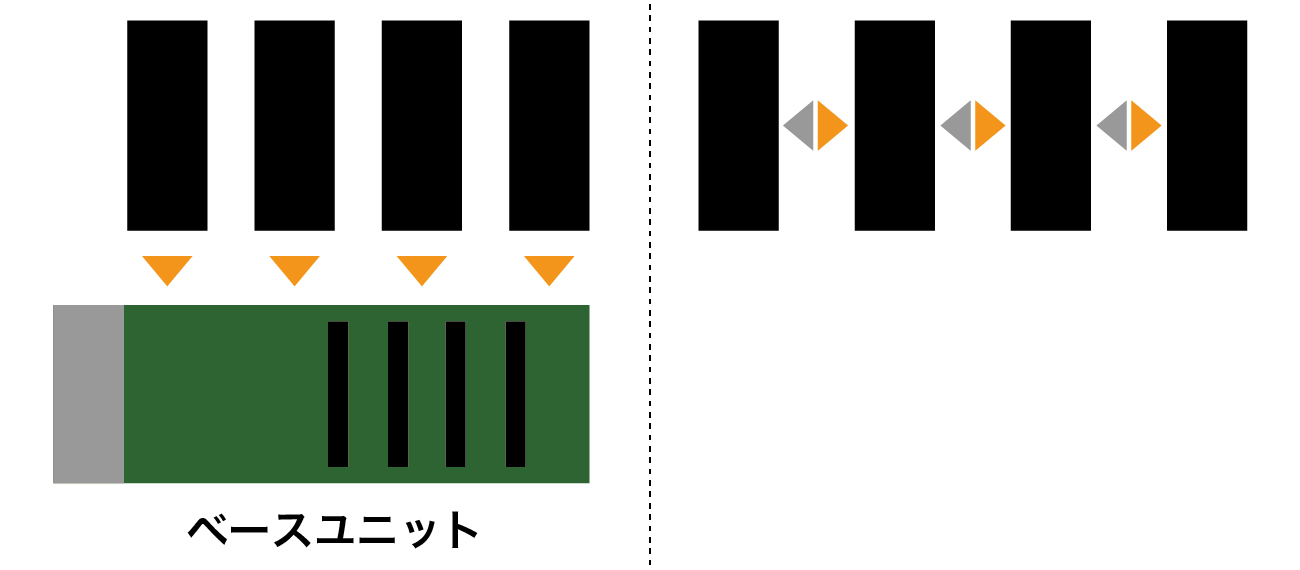

また、ビルディングブロックタイプは、ベースの有無で二つに分けることができます。

- ベース上に各ユニットを取り付けるもの

- 各ユニット同士を直接接続するもの(ユニット追加の自由度が高く(ベースのスロット数に影響されない)、省スペース)

さて、皆様のお客様はどのタイプのPLCを使われていますか?それはなぜか考えてみてください。

PLCの構成

PLCの構成についてはシュナイダー製M221のカタログ/スペックシートとあわせて、読んでいただくとより理解が深まります。PLCの基本構成は「入力部」「MPU演算部」「メモリー部」「出力部」「電源部」の5つです。

入力部

スイッチや各種センサー等を接続し、デジタル/アナログ信号を取り込みます。接続する入力機器の数を出力機器とあわせて I/O点数と呼びます( Input:入力/ Output:出力) パッケージタイプのPLCでは、I/Oが組み込まれており、I/O 点数によって、PLCの型式が違います。ビルディングブロックタイプのPLCでは、入出力点数にあわせたI/Oユニットを選定します。

MPU演算部(CPU)

主処理装置のことで、PLCの頭脳/中枢部です。入力部からの信号を読込み、演算し、出力部を経由して、ランプなどに出力します。性能は処理速度で判断します。

メモリー部

メモリー部には「ユーザープログラムメモリー」と「データーメモリー」があります。 カタログやマニュアルに必ず容量の記載があります。 使用するメモリー容量は入出力点数や制御の複雑さで決まります。若干の余裕(30%程度)を持って、プログラミングすると、変更や拡張などに都合がよいです。

※メモリーの故障はメーカーにより多少の相違があります。

※M221のメモリーはスペックシートから確認いただけます。

出力部

MPUで演算された結果は出力部を経由して、外部機器に出力されます。M221の出力の種類は、トランジスタ出力(シンク/ソース)とリレー出力の3種類が用意されています。

電源部

外部の商用電源から、MPU等を動作させるための内部電源を供給します。一般的には、AC100~200V、DC12~24Vがあります。

その他

最近のPLCは高機能化しており、HMIや位置決め等のモジュール、各種ネットワーク通信のインターフェイスもついています。

PLCの特長(リレー制御との比較)

現場ではまだまだ、リレー制御盤が使用されています。ここからは、リレー制御とPLCを比較した際の利点を見てみましょう。

リレーとは

電磁継電器のことで、外部から電気信号を受け取り、電気回路のオン/オフを行う部品です。電気信号を受けて機械的な動きに変える電磁石と電機を開閉するスイッチで構成されます。PLC登場以前は、このリレーやタイマー、カウンタ等を使ったリレー制御盤で制御を行っていました。

リレー制御盤では

制御対象ごとに設計や配線作業が必要です。保全においても、接点の寿命などにより、接触不良の発生確率が比較的高くなっています。また、点検箇所が多く、点検作業も頻繁に行う必要があります。

リレーと比較したPLCの特長

- 経済性:PLCのハードウエア自身のコストパフォーマ ンスが非常に高く、他の特長と加味すると、抜群にコストパフォーマンスが良い。

- フレキシビリティ:プログラムを再利用しやすい。装置の増設がユニットやモジュール単位でできる。

- 信頼性:PLCは構成素子に半導体/IC化しているため信頼性が高い。

- 保守の容易性:現場作業者でも操作が容易なモニタリング機能や異常表示、また自己診断機能を持っていて、保守性が優れている。

PLC導入のメリット

最近ではPLCの高機能化やネットワーク化が進んでおり、上位システムと絡めたPLC導入のメリットも増えています。

携わる立場ごとのメリット

PLCを正しくご使用いただくために

最近のPLCには、マイクロプロセッサ、LSIが多用されて、その部分だけを取れば 10 年前と比較して格段に信頼性は向上していますが、それ以外の機械的に接触する部分(コネクタなど)やはんだ付け部分など、寿命を考慮すべき部分などがまだ存在します。PLCメーカーでも取り組むこともありますし、ユーザー様でも使用上考慮すべき点があります。

※本内容は、一般社団法人日本電気制御機器工業会の「「制御機器の基礎知識」PLC 編」を、引用/参考にしています。

URL:https://www.neca.or.jp/standard/howto/plc/