PLCとは② - PLCを用いたシステムと選定方法

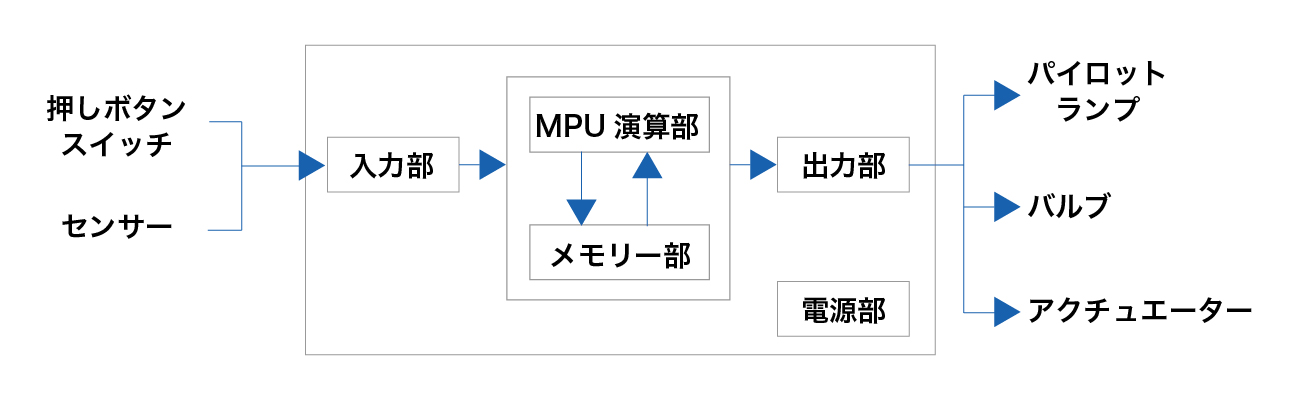

PLCを用いたシステム

今回は、PLCを用いたシステムについて解説します。PLCは、単一の装置の制御から、工場全体の制御に至るまで、広範囲に用いられています。PLCを用いたシステムには「単独システム」「集中システム」「分散システム」「階層システム」に大別されます 。各システムは、組み合わせて使用されることが多いです。また、「集中システム」「分散システム」「階層システム」では、各種のネットワークが必要になってきます。

(HMIは、このようなネットワークのインターフェイスとしても最適です)

※Pro-faceには、表示器付きコントローラー(LT4000シリーズ)やSP5000シリーズ(FLEX NETWORK)等があり、用途に応じて、PLCの代わりやPLCと組み合わせて各システムで使用することにより、さらにメリットを提供できます。

単独システム

制御する機械とPLCが 1:1 の関係にある制御システムです。基本的には入出力点数の規模が大きな選定要因となります。また、エンドユーザーで単独システムを複数使用し、分散/階層システムとして使用するケースもあります。

集中システム

1台のPLCで複数の機械を制御する制御システムです。複数の機械が連動して動作するような制御システムに採用されます。1台のPLCのトラブルで 複数台の機械が停止する場合があります。

分散システム

分散化されたそれぞれの機械に対し、各PLCが制御を行い、かつPLC同士で必要な制御信号(インターロック信号、フィードバック信号、数値データなど)のやり取りを行う制御システムです。それぞれの機械が個別のPLCを持っているため、現地調整・改造・保守/点検などがやりやすくなりますが一般的に 集中システムに比べてコストは アップします。

階層システム

コンピューターとPLCを連携させて、生産情報の総合的な管理/運用までを行うトータル制御システムです。

PLCの選定方法 - その1 -

PLCの機種選定では、I/O点数やメモリー容量等の確認とあわせて、システム/装置の全体像や要点を明確にすると、より最適な機器を選定することができます。 ここでは、システム/装置の全体像や要点を明確にするために、何を確認したらよいかを記載します。

※実際のPLCの機種選定に必要なI/O点数やメモリー容量等の解説は次回に行います。

機種選定の前に

どのメーカーのどの機種にするのかの機種選定の前にシステム/装置の全体像や要点を明らかにします。

(1)システム/装置の要点の理解

- そのシステム/装置は何をしているもの(どういった目的で、どういったことをしているのか)

- 今後どういったことをしたいのか/問題や課題があるならどういうものか

- システム/装置全体で特に重視すること(信頼性 / 安全性 / 経済性 /納期 /グローバル対応)

(2)制御システムについて

- システムの種類(単独システム/集中システム/分散システム/階層システム)

- 他にどのような機器を用いるのか(インバーター/サーボ/温調/ネットワークは?等)

※システム/装置への技術的な要求(トータルシステムの応答時間や拡張性)、規格/法規制への対応、使用環境(温度/湿度 等)などの確認も重要です。

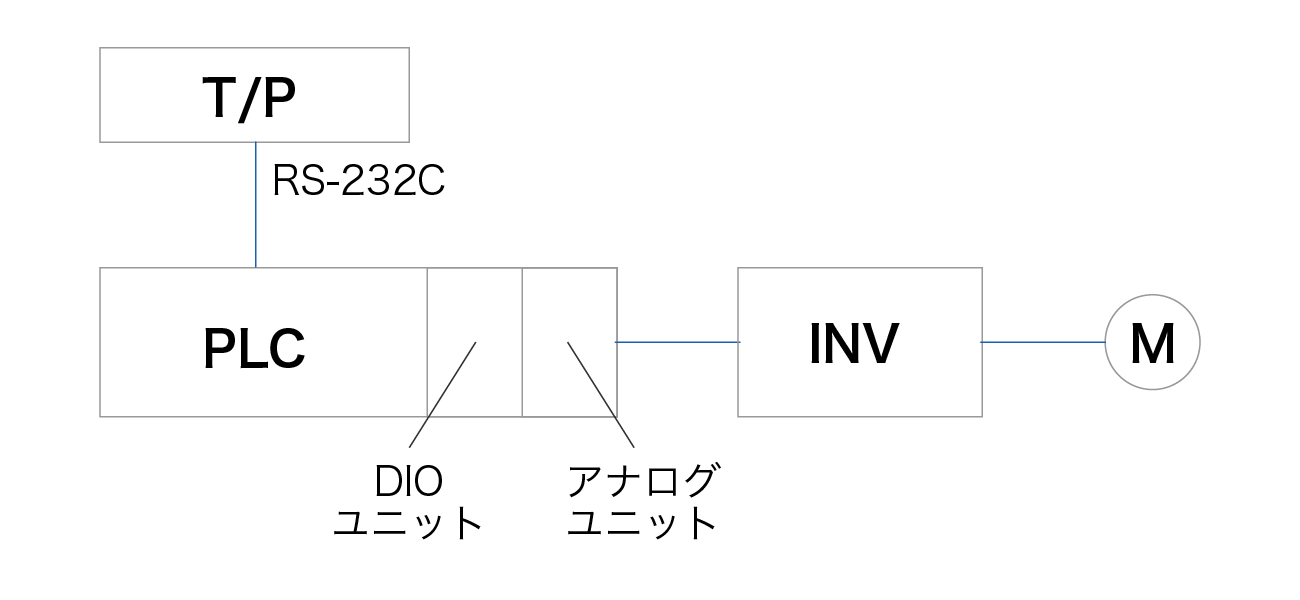

システム構成図

また、全体像を捉えるためには、システム構成図も大変、有効です。

システム構成図の書き方は改めて説明しますが、構成図を書く/読むポイントは

- どうのような機器があるのか(PLC/モータ/センサー/HMI等)

- どの機器とどの機器がつながっているのか(機器同士を線でつなぐ)

- どのような方法でつながっているのか(DIO?/AIO?/シリアル?Ethernet?)

の3つです。 イメージは、マンガやドラマの人物相関図ですね。この3つがわかれば、装置のおおよそのことがわかります。

PLCの選定 - その2 -

PLCのシステム開発のトラブルで多いのは「機種の選定ミス」「配線ミス」「プログラミングミス」と言われています。ここでは、実際のPLCの機種選定のポイントを説明しますので、ぜひ理解を深めていただければと思います。PLCの機種選定の項目には、「I/O点数」「メモリー容量」「処理機能」等、多岐に渡ります。その中で、必ず確認することは、「I/O点数」「アナログ入出力」「高機能入出力(特殊)」です。まずは、機器類がPLCに接続できるかどうかが最初のポイントになります。

PLC選定のポイント(入出力編)

PLCの選定方法 - その3 -

次にPLCの機種選定で重要になるのは、「メモリー容量」です。メモリー容量では下記の2つを確認します。

- 制御するのに十分なプログラムを記憶する容量があるのか(ユーザープログラム)メモリー)

- 入出力からのデータ、演算結果を記憶する容量が十分あるのか(データメモリー)

なお、ユーザープログラムメモリーは、ステップ数で表現されることが多いです。 一つの接点やコイルを使うと、1ステップ消費します。命令によっては1つの命令で数ステップ使い、その合計が、プログラム全体のステップ数になります。ちなみに、M221シリーズのユーザープログラムメモリー容量は、10,000ステップ(10Kステップ)です。

※1000ステップ=1Kステップ

PLCの選定時のポイント(メモリー容量編)

PLCの選定方法 - その4 -

いきなりですが、PLCの処理速度の指標は、PLCメーカー/シリーズにより、まちまちです(最下部参考)。「基本命令の実行速度」「スキャンタイム(1Kステップあたりのスキャンタイム)」「PLC MIX」の3つが代表的なPLCの処理速度の指標です。なお、上記の指標も参考にされますが、重要なのは、システム/装置の性能を発揮するのに必要な処理時間に対してPLCのスキャンタイムが十分収まるかです。この確認は、最終的に、実機でデバッグをして適正かを判断されるケースが多いです。処理速度を心配されているなら、評価機での検証をご検討ください。

基本命令の実行速度

接点やコイル等の基本的な命令の実行時間です。Modiconシリーズでは、この指標が主に使われています。

- M221:0.2μs/ブール命令 ※1μs(マイクロセカンド/マイクロ秒/100万分の 1秒)

- M241/M251:22ns/ブール命令 ※1ns(ナノセカンド/ナノ秒/10億分の1秒)

※ブール命令:a接点やコイルなどビットを動作させる基本命令のことです。

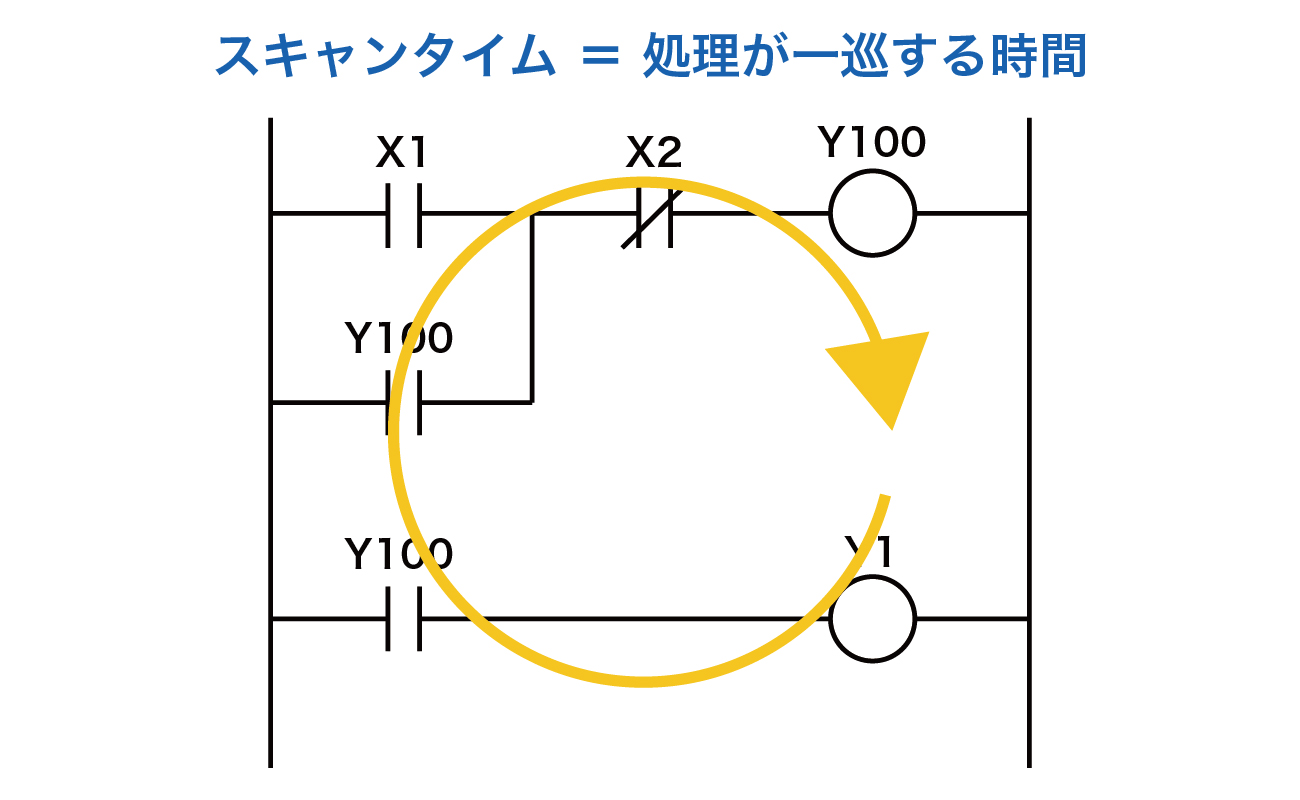

スキャンタイム(1Kステップあたりのスキャンタイム)

PLCは、入力処理 → 演算処理 → 出力処理を繰り返し実行しており、この1サイクルの時間をスキャンタイムと呼んでいます。スキャンタイムは、プログラムの大きさや複雑さによって、変化します。そこで、一般的には、1Kステップあたりのスキャンタイムを指標としています。

PLC MIX

1µs(マイクロセカンド/マイクロ秒/100万分の1秒)で実行する命令数です。数値が大きいほど処理速度が速いです。

最後に

ここまで、PLCの選定基準として、重要な6つを解説しました。その他にも、ソフトウェアや規格対応、拡張性等も選定ポイントになります。詳細はリンク先をご参照ください。

なお、最適な機種とは当座の要求に対して、機能/仕様的に満たすだけでなく、「拡張性」「保守性」「サポート」など、トータルしてメリットがあるものと言われています。また、HMIや他の製品との組み合わせでさらにメリットを拡大させることもできます。

※本内容は、一般社団法人日本電気制御機器工業会の「「制御機器の基礎知識」PLC 編」を、引用/参考にしています。

URL:https://www.neca.or.jp/standard/howto/plc/