IO-LinkはIoTのキーテクノロジーとなるセンサネットワークの大本命

ネットワーク化がフィールド機器まで進んできた現在、センサともデジタル通信の要求が高まり始め、このコミュニケーションギャップを埋めるテクノロジーとしてIO-Linkは、海外はもとよりここ日本でも話題になっています。ではIO-Linkとはどのような技術で、どのようなメリットがあるのでしょうか。

IO-Linkとは

IO-Linkは市場の要請で2006年発足し、2010年にIO-Link協会が設立され、2013年フィールド機器と制御機器を通信させるための技術として国際規格IEC61131-9にて規定されました。IO-Linkは、PI(PROFIBUS & PROFINET International)傘下のコンソーシアムで管理・運営されています。

※PIが管理・運営するPROFINETについては、下記関連記事をご参照ください。

情報化時代に適合するため、アナログ信号を使用する場合が多いセンサ、アクチュエータを比較的安価にデジタル化しコントローラとの通信を可能にしたことが最大の特長です。そのため、Industrie 4.0に代表されるIoT技術の「キー」となるテクノロジーとしても注目されています。

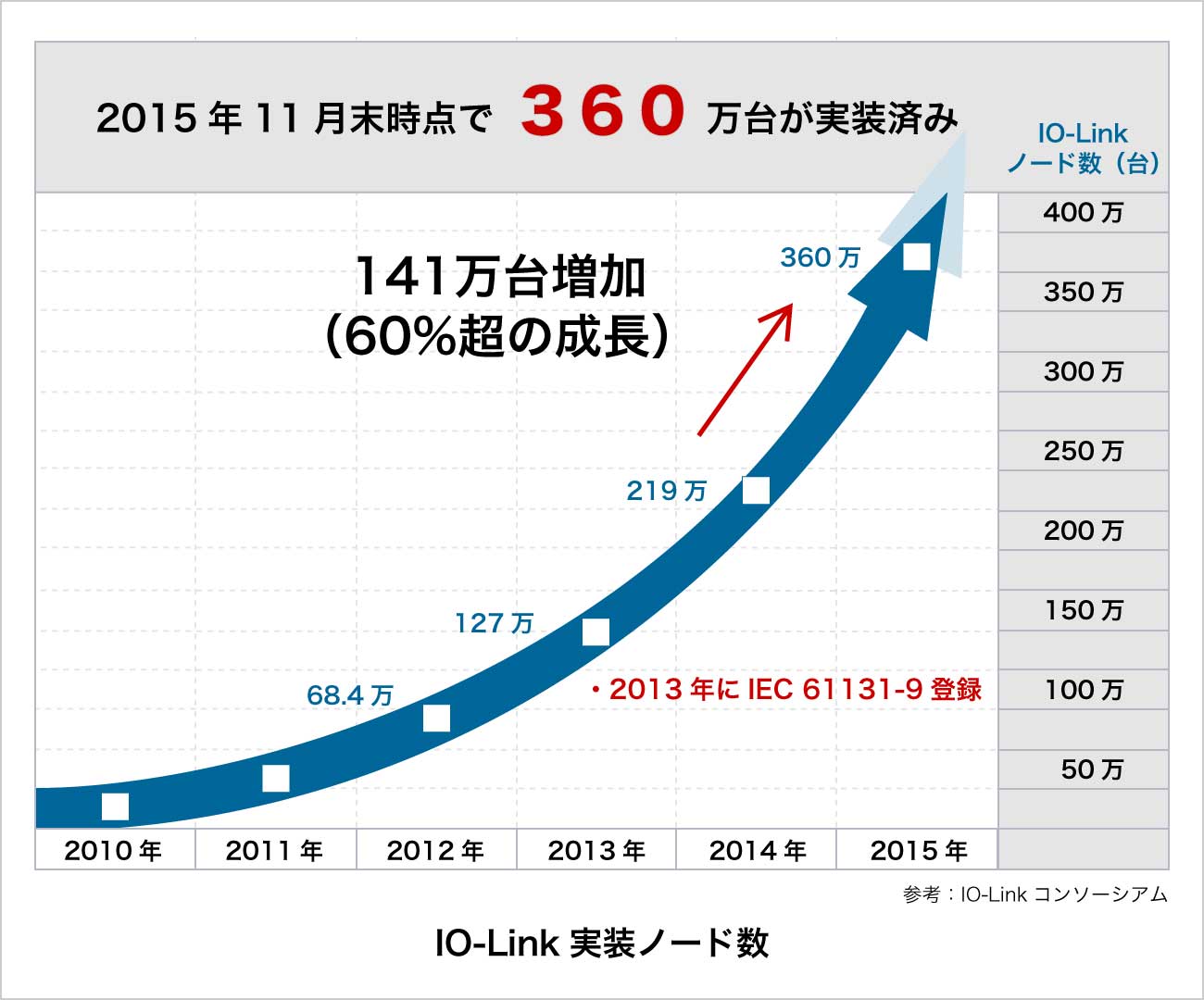

IO-Linkの市場評価

すでに2015年11月末時点で360万台を超えるIO-Link機器が実装されており、2014年と比較すると、台数で141万台増、割合としては60%超の増加しており市場での評価も年々高くなっていることがわかります。

それではIO-Linkの特長を見てみましょう。

IO-Linkの特長

IO-LinkはIEC61131-9(PLCの規格)で規定されたセンサ・アクチュエータとの通信を可能にするための世界標準のIO接続技術です。

特長としては、

- フィールド最下層への通信(センサデバイス層まで)

- 上位のフィールドバスから独立して導入可能(既存のフィールドバスを気にせず追加可能)

- 接点、アナログ、シリアルなどの配線を標準化

- 多数のサポートメーカーと商品群(年々増加中)

- IO-Linkデバイスは比較的安価

- 共通のデータ管理が可能

などが挙げられます。

以下、上記特長についてそれぞれ詳しく説明します。

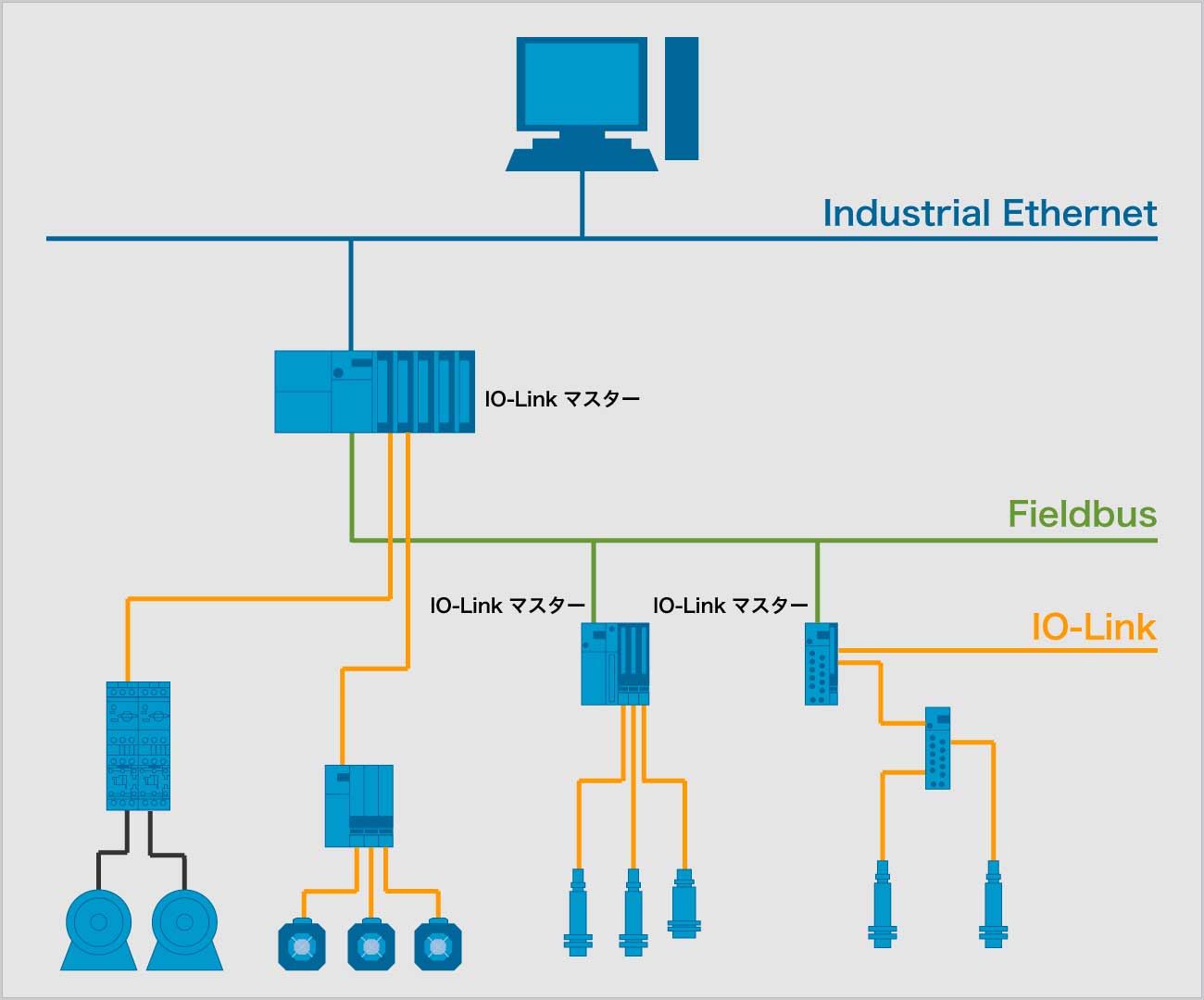

1.フィールド最下層への通信

従来は、IOターミナルまでの通信のみでセンサデバイスまでの通信はできていないうえ、信号の違いにより配線方法もバラバラでした。先述の通り、IO-Linkはセンサデバイスなどのフィールドレベルまでの通信を可能にしますので、効率的かつ一貫した生産データをシームレスにコントローラレベルに伝達できます。

2.上位のフィールドバスから独立して導入可能

それぞれのフィールドバス(Profibus、Profinet、EtherCAT、Devicenet、Ethernet/IP、CC-Linkなど)に対応したIO-Linkマスタを介して上位のネットワークへ接続することができます。

タカギコネクトのお客様の中にも「既設のフィールドネットワークがそのまま使用できるのは良いね」と評価される方が多くいらっしゃいます。機能的な面だけではなく、導入のしやすさという点においても定評があります。

3.接点、アナログ、シリアルなどの配線を標準化

非シールドケーブル3線または5線による配線が可能で、IO-Linkを採用すれば取りたい信号によってバラバラだった配線の標準化を実現します。全てのコンポーネントをIO-Linkに統合すれば、制御盤をシンプルにまとめられ、フィールド機器との接続が可能になります。

4.多数のメーカーサポートと商品群(年々増加中)

IO-Link協会に加盟する企業は2016年現在、グローバルで120社以上に上ります。弊社の取り扱いのあるメーカーも数多く、シーメンス、バルーフ、フエニックス・コンタクトやWAGOなどのドイツ企業を筆頭に、国内メーカーも年々増えてきています。

5.IO-Linkデバイスは比較的安価

IO-Linkデバイスのチップは比較的安価に提供されているようで、通常のセンサデバイスなどと比較しても大きなコストアップにつながらないと言われています。(※近接スイッチ、光電センサはコストアップ傾向、圧力計などは同程度の価格に抑えられる傾向にあります。)標準化を図れて、工数などの手間が減ることを考えると、トータルコスト面でも十分価値が高い技術であると言えます。

6.共通のデータ管理が可能

IO-Linkデバイスはメーカーに依存しない共通フォーマットのIO-Link Device Description(IODD)と呼ばれるファイルを持っています。IODDはデバイス自身がどのような機器なのか、どんな設定が必要なのかなど記述されています。メーカーに依存しないグローバル共通のファイルなので、メーカーに関係なく同じように使用することができます。

IO-Linkシステムの仕様

IO-Linkシステムの構成

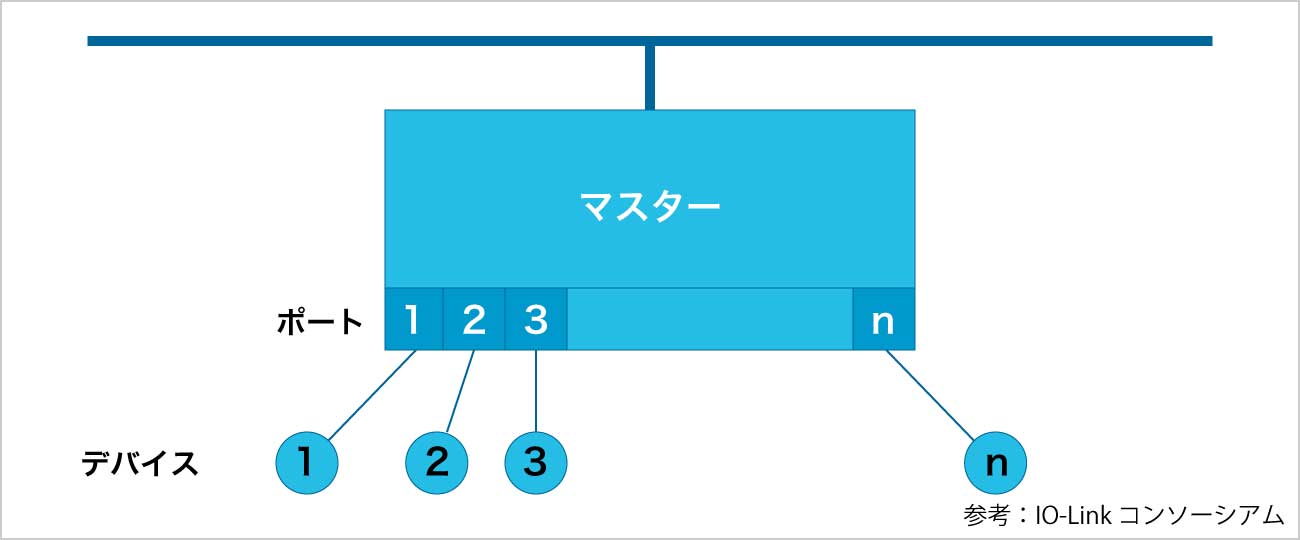

IO-LinkシステムはIO-LinkマスタとIO-Linkデバイス(センサやアクチュエータなど)および標準3線ケーブル・コネクタで構成されます。センサ・アクチュエータが持つ情報を、 IO-Link マスタを介して各種フィールドネットワーク経由で上位のコントローラに収集することが可能です。

ポイントツーポイント接続

IO-Linkシステムのマスタはマスタとスレーブは1対1で接続し、マスタを中心としたスター型トポロジーに対応しています。すなわち、IO-Linkはフィールドバスと違いポイントツーポイント通信(1:1の双方向シリアル通信)を行います。

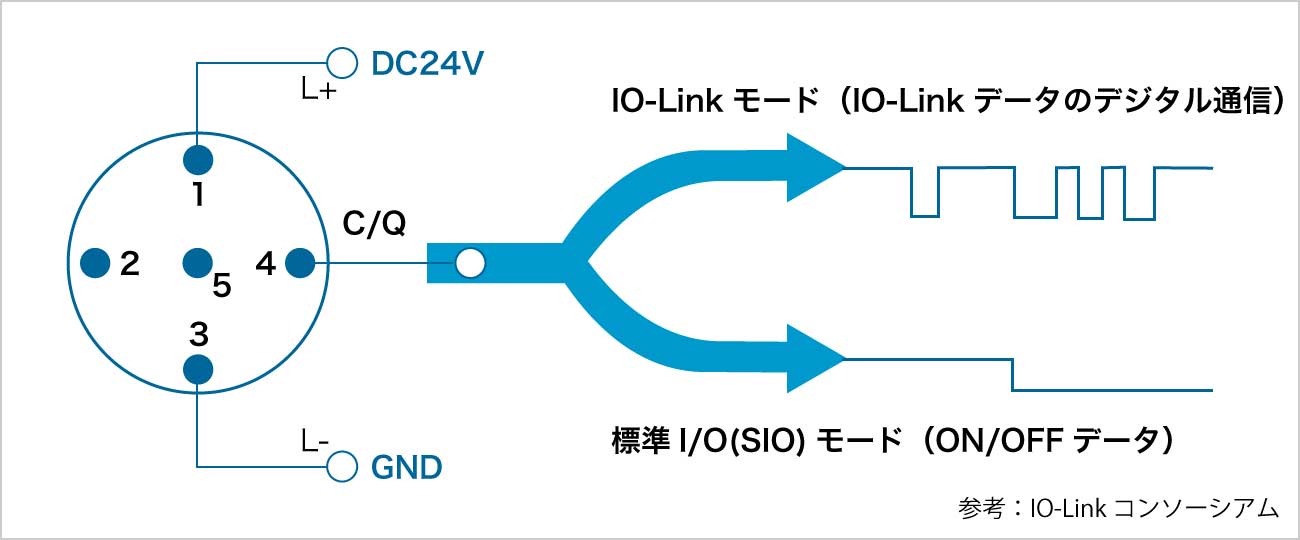

IO-Linkのインターフェース信号

一般的に、丸型コネクタのIO-Linkケーブルを使用して電源と信号を接続します。同一ケーブルで電源が供給できるので省配線化できます。マスタとスレーブは1対1で接続し、マスタを中心としたスター型トポロジーに対応しています。伝送速度は4.8kbpsと38.4kbps、もしくは230.4kbpsで20mまで延長できます。

インターフェース

インターフェース(上記図参照)は、

- 1:1の双方向通信

- 信号伝送と電源供給

- IO-Linkモードと標準I/Oモードが使用可能

- IO-Linkモードではプロセスデータとパラメータデータ(デバイスパラメータと診断)を通信しています。

となっています。

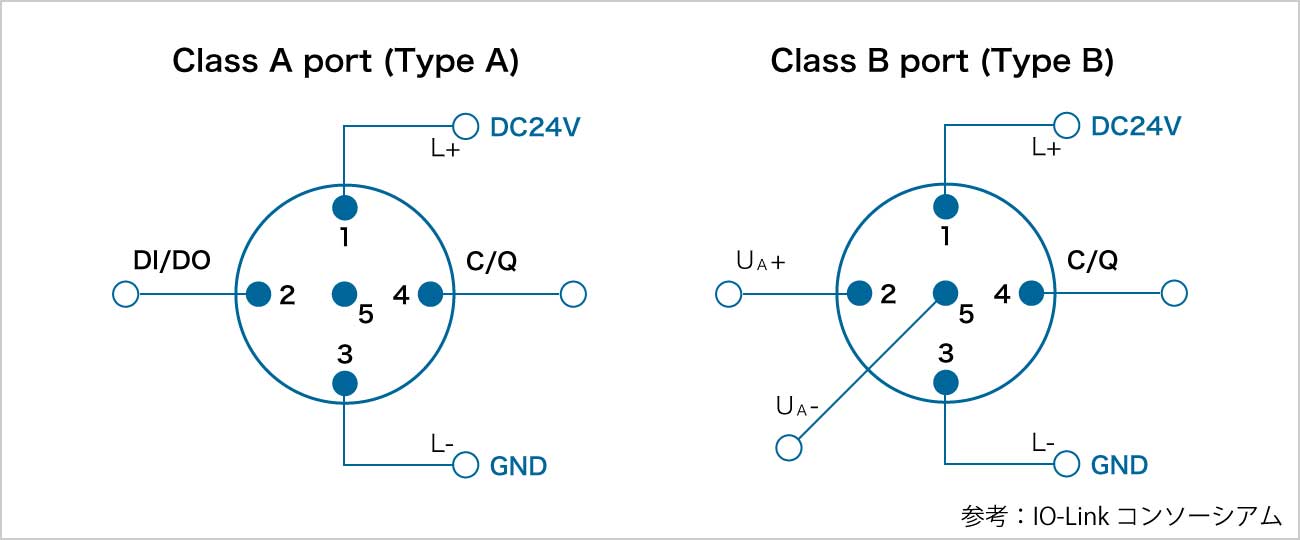

2つのポートタイプ

IO-Link ではポートを 2 つのタイプに区別しています。追加DC24Vおよび追加GNDを持たないものをポートタイプAとしています。逆に追加DC24Vおよび追加GNDを持つものをタイプBとしています。ポートタイプ A の 2 番ピンは自由に割り当てが可能です。ポートタイプ B ではアクチュエータ駆動の専用電源が必要となります。

ポートタイプA

このタイプでは、4 番ピンが DI または IO-Link としてコンフィギュレーションされます。メーカーは 4 番ピンを制限された出力電流での DO にも設計できます。2 番ピンも使用可能で、メーカーは例えば DI または DO として設計できます。

ポートタイプB

ポートタイプ B は1番ピンと3番ピンから供給される電源とは絶縁された電源をアクチュエータ用に供給することができます。2 番ピンと 5 番ピンはデバイスの追加絶縁電源として使用できます。

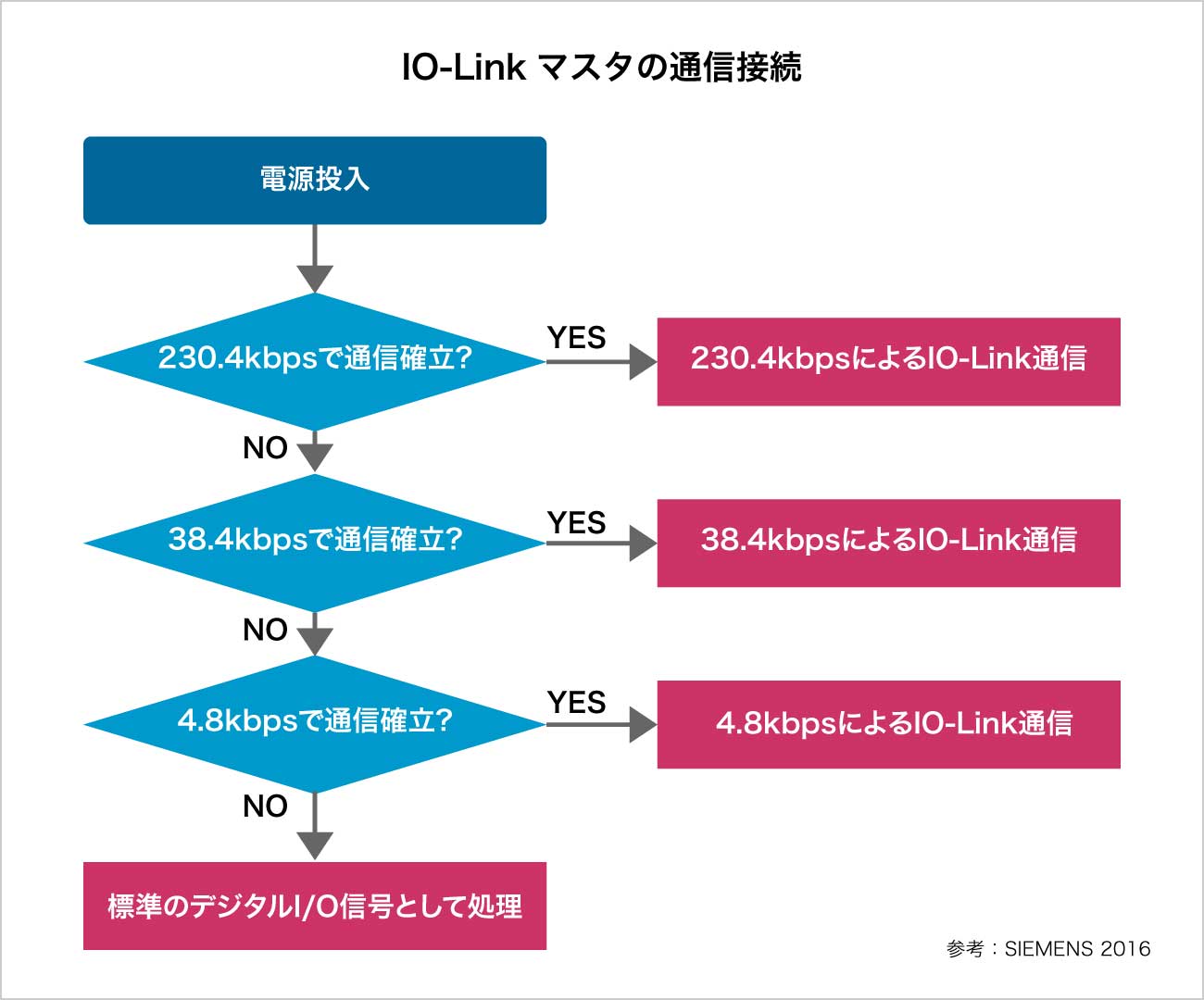

通信速度

IO-Linkモードにおけるボーレートは、4.8kbps、38.4kbps、230.4kbpsの3つが規定されており、IO-Linkデバイスは、いずれかのボーレートをサポートしています。IO-Linkマスタは接続されたデバイスのボーレートに自動的に適合します。

まとめ

IO-Linkを導入することで、作業性の向上、部品や作業の標準化、予兆保全やメンテナンスの向上が見込めます。

是非あなたも「最下層のレイヤー(センサ・アクチュエータレベル)までの標準化」を図ってみませんか?

引用、参考文献

- IO-Link 仕様の概要(日本プロフィバス協会 2010 年11 月発行)

- SIEMENS「IO-Linkの紹介」(IO-Link_overview_2015-05.pdf)