制御盤の将来像「制御盤2030」について

はじめに

一般社団法人日本電機工業会が「制御盤2030」として纏めた国内製造業の生産現場及び制御盤を取り巻く環境の変化、さらに制御盤に関わる技術とユーザーニーズの変化について記述しています。富士電機機器制御(以下、当社)が考える制御盤2030の具体的な課題解決に繋がる提案を展開させていただきます。

制御盤を取り巻く環境の変化

近年、国内製造業各社の生産現場では、市場のグローバル化や最終製品の多様化など、多くの環境変化に合わせて生産設備の工期効果が求められており、それに呼応する形で制御盤に搭載されるFA機器も増加し、膨大な配線で作業が複雑化しています。

一方、国内労働者の視点で見れば、高齢者の増加、若者の減少など、製造業の根幹である技術者の根幹である技術者/ 技能者の減少が進行し始めており、制御盤業界においても例外ではなく、各種専門家の担い手や熟練者を充分に確保できないという人手不足が慢性化しています。

制御盤に関わる技術とユーザーニーズの変化

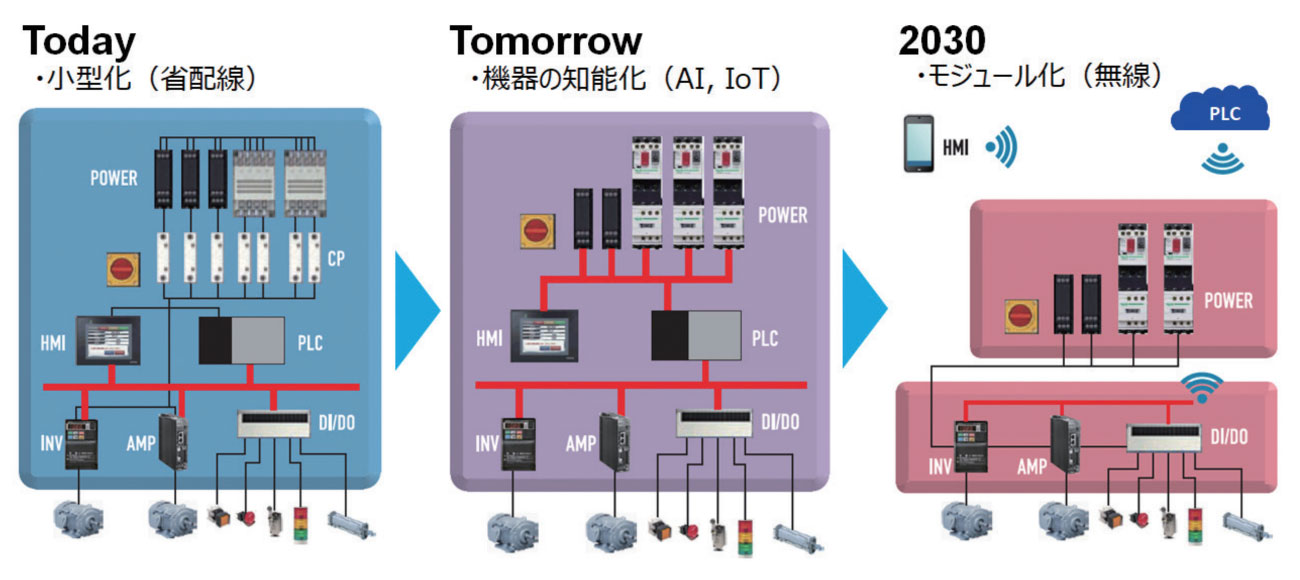

技術的側面に目を向けると、制御盤に搭載されるコンポーネントである制御機器では、多機能・高性能・小型化が進み、盤の省スペース化、ひいては筐体レス化につながるようなものも出てきています。

また、デジタル技術の革新による盤設計の効率化、協働ロボット、IoT及びAI(人工知能)等、労働力不足の対策として活用できそうな先進国的ツールの出現もあります。このような状況下にあって、制御盤業界は、まさに従来のものづくりからの転換期に差し掛かっていると考えられ、デジタル時代への対応が可能な人材の確保及び環境の整備が早急に望まれます。

一方、ユーザーニーズという側面でみれば、産業用設備のネットワークに関するオープン化の潮流は避けて通ることはできず、端末機器から装置間やHMI、そして上位クラウドまでの相互通信に対応した共通言語(通信プロトコル)の採用、サイバーセキュリティ対策の確実な実施等が求められるのは必至です。

さらに、今後の制御盤に関しては、多様化する機能の実現や目的別に最適化すべき仕様の実現という要求も考えられ、製品コストは、単に個別製品の最適だけを捉えるのではなく、システム全体としての最適化や製品ライフサイクルとしての全体最適が求められる事になります。

また、将来に向けた課題解決の一つとして、ものづくりの生産最適化や個社の強みを活かした企業連携など、「バリューチェーン」と「製品」を束ねる「コーディネータ企業」の役割が重要な位置づけとなる。との記述もあり、2030年の制御盤のあるべき姿として具体的な課題解決に繋がる提案として以下が述べられています。

- 組立ての省人化

- 設計の効率化

- 制御盤の高付加価値化

これら提案の一部を担う制御盤コンポーネントの製造メーカとして、どんな内容を具体的に提案できるのか、協力いただける「コーディネータ企業」と共に検討しました。

組立ての省人化におけるスプリング端子機器の積極的採用推奨について

国内製造業では市場のグローバル化・設備の高機能化(多様化)により制御盤に搭載するFA機器が増え、配線作業が複雑化している。その一方で労働力は高齢者の増加・若者の減少を背景に製造業の根底を支える熟練者の人材が十分確保できていない状況が続いている。「電線接続の合理化」に関して言及しています。

この項目では端子台を例にスクリューレス化によるメリット(配線工数の削減・配線品質の安定・安全性能向上)について述べるとともに、将来的にはスクリューレス化の普及により人ではなくロボットによる配線作業の時代が到来し、更なる作業の効率化が期待できるとしており、2022年現在では、いよいよ具体化している企業も増えています。

統合電気CADを活用した設計の効率化について

現状の制御盤設計は、電気設計が電気回路図と機器配置図を作成し、板金図は機械設計者が作成するのが一般的であり、制御技術者が、プログラマブル・ロジック・コントローラのプログラムを組み為にメーカ提供のプログラミングツールを使用する。これらはツールごとに保存フォーマットも異なり相互連携が図られていない事を指摘している。また、Indutry4.0によって、ようやく設計データの連携技術が注目されるようになってきた。各種ツールのデータ・フォーマットを標準化し、設計データのポータビリティを高めることで設計の効率化が図られる。としています。そんな中、制御盤2030は最近の制御盤業界に起きている変化として、以下のような表を用いたモジュ ール化を紹介しています。

図1.盤内機器のモジュール化の例(出典:JEMA「制御盤2030」)

なお、ここでいうモジュール化というのは、一般的に「交換可能な構成要素」をモジュールといい、この構成要素について、コストやものづくりの発展性の観点から適切な標準形態を導入する事がモジュール化である。モジュール化には機能ブロックとインターフェースの標準化が必要であるが、これが実現すると、モジュール単位での共通化による、設計、調達、生産、販売―、アフターサービスにいたるバリューチェーンの効率化が可能となる。と記述があります。機能ブロックとしてのハードウェアのモジュール化及び、機能ブロックであるPLC等が実行する制御プログラムやCADデータ、受注・調達データなどのソフトウェアのモジュール化に大別されたモジュール化の中でも当社では取り扱っていないソフトウェアのモジュール化にも着目しています。

関連:なぜ、制御盤製造にモジュール化を取り入れるのか。制御盤業界の未来予測 。

制御盤の高付加価値化について

設計データがデジタル化・標準化され、再利用や取引(売買等)が行われるようになると、世界中のどこで製造しても制御盤の品質は、ある程度平準化されていきます。従って、制御盤メーカにとっては次なる‘差別化’が必要となってきます。筐体の小型化や省配線等によるコストダウンの時代は終わり、新たな価値創出へと舵を取る必要があります。AIによる「予知保全」やIoTによる遠隔からの「見える化」など、制御盤メーカ単独では限界があるので、機器ベンダーとのオープンイノベーション(共創)も必要になってくるでしょう。2030年には工場でも5G(第5世代移動通信)が普及しており、産業用ネットワークは無線化されています。

図2.制御盤の高付加価値化(出典:JEMA「制御盤2030」)

制御盤2030を達成する一つの案として

富士電機機器制御では電磁接触器・配線用遮断器など、受配電・制御器具のスプリング端子機器「F-QuiQ」を2018年に発売しています。F-QuiQはフェルールをかしめた電線を挿入するだけで配線が完了する「プッシュイン方式」を採用。この方式により配線時に必要であったねじや工具類は不要となり、配線作業時のスキルに依存しない「誰もが簡単に、同じ品質の配線が可能」の機能を実現しています。

図3.富士電機機器制御 F-QuiQ製品群

F-QuiQシリーズが制御盤2030のコンセプトに合致する点

1. ロボット配線化への障壁レスであること

将来的にはスクリューレス化の普及により人ではなくロボットによる配線作業の時代が到来し、更なる作業の効率化が期待できるとされている。そんな中F-QuiQシリーズの制御盤内機器(ブレーカ・漏電遮断器・サーキットプロテクタ・電磁開閉器・マニュアルモータスタータ・リレー)においては、配線方向が正面方向の為、取付板を寝かせている状態でも、天井方向から真っすぐ配線が可能でありロボットによる配線作業の簡便化に貢献できる。また自立盤を立たせた状態でも正面から配線が可能となり、更に、配線後の健全性確認が独自のインジケータにより簡単な目視で確認できる等ロボットによる配線化へ受けて工夫が施されています。

2. Today(省配線化)を達成するためのユニット化への取り組み

富士電機機器制御のF-QuiQシリーズを採用いただいただけでは、丸圧着端子を用いて作り上げてきた旧来の制御盤と大きな違いもなく、使い慣れてきた端子形状を変更することへの品質リスクを考慮して二の足を踏んでしまう現状はまだまだあると考えています。しかしながら、コロナ禍により、日本は経済の急ブレーキも急加速も経験する中、労働力不足著しい業界では、納期問題以外にも生産効率や生産能力の向上も急務であることがまざまざと見せつけられたものと考えています。そこで、制御盤の工数を少しでも減らす為に、ユニット化機器と共にF-QuiQを使えば、特定ユーザーへ向けた量産ユニットを事前に製造しておくことで生産効率を上げる事が可能となります。しかしながら、2つ以上のメーカを組み合わせで採用する場合、独自基準で安全性の担保を確認しなければならないと思います。そういった声も受けて、弊社では制御盤2030のコンセプトに則った省配線化をいち早く達成していただけるように、例えば端子部が超音波加工されたユニット機器との接続についての接続信頼性検証(有償)なども実施しています。

3. 制御盤の高付加価値化についての取り組み

富士電機機器制御の特徴は、富士電機機器制御の製品ラインアップだけではなく、シュナイダーエレクトリック社の製品ラインアップも提供できる点にある。2022年現在でもシュナイダーエレクトリック社の制御盤コンポーネントでは、各負荷の状況(電流・電圧など)を常時監視できるものがあり、その情報を無線通信で、集約できるものがある。しかしながら、現時点では日本国内の制御盤メーカの高付加価値化に繋がる要素を絞り切れておらず高機能すぎるとみられがちな現状があります。そこで、富士電機機器制御としても、機器の知能化を実現すべく、お客様の声を聴きながら盤の高付加価値化を実現する為のコンポーネントレベルの開発を続けております。

4. モジュール化についての取り組み

富士電機機器制御は単なる受配電機器・開閉制御機器の製造メーカですが、今回の取り組みのように、さまざまな企業様(販売商社様、その他コンポーネントメーカ様)とタッグを組んで、制御盤2030のコンセプトに賛同し、いち早く制御盤市場が世界でも勝ち抜けるよう、どんどん情報を発信していきたいと考えています。

出典

- 日本電機工業会(JEMA)Webサイト 制御盤2030 ※転載許可No22-28、2022年9月7日

関連リンク

制御盤2030ホワイトペーパー